众所周知,在新能源储能的关键领域——液流电池中,一种核心膜材料长期被国外高价含氟膜垄断,不仅成本高昂,其生产和使用过程中产生的“永久性”含氟污染物(PFAS)更对环境和健康构成严重威胁。

如今,这一困局被来自华东理工大学化工学院的师生团队打破。这支“膜法师”团队成功研发出新一代高性能非氟多孔离子传导膜,不仅性能优于国际主流产品,且成本低至进口膜售价的1/16,更从源头上杜绝了氟污染。更令人振奋的是,在学校的大力支持下,膜材料已实现规模化生产(年产5万平方米),成功应用于全钒、全铁等多种液流电池体系。

“种子”萌芽:一部电影点燃绿色初心

2019年上映的电影《黑水》中,全氟辛酸(PFOA)污染致癌的真实事件让许多人开始关注氟污染问题,团队成员段瑞丹正是其中之一。要知道,液流电池中广泛使用的全氟磺酸膜(如Nafion膜)正是“永久污染物”的来源之一。选择读研方向时,段瑞丹了解到徐至教授课题组长期从事非氟分子筛膜的研究,并已有多项阶段性成果。“这也许能减少氟污染?”好奇的种子在那一刻悄然生根。

我国离子膜行业长期面临“卡脖子”问题——不仅材料依赖进口,成本高昂,技术也存在高传导性与高选择性难以兼得的瓶颈。带着环保信念与技术追求,许多像段瑞丹一样的青年加入徐至教授团队,与志同道合的伙伴们集结成“膜法师”战队,致力于开发国产高性能非氟膜。

课题组成员做实验

“痛点”攻克:千次测试探索性能最优解

传统含氟膜依靠化学基团进行离子交换,而团队的技术路径是利用分子筛规整的孔道结构进行“物理筛分”,以求解决离子膜高传导性与高选择性难以兼得的固有矛盾。然而,这项技术要实现真正应用,还面临一系列挑战:分子筛孔径是否适配、传导性能能否保障、膜的机械强度如何维持等,都是未知数。

在徐至教授与庄林洲副教授的指导下,学生团队进行了实验设计、材料制备和性能测试等大量工作。为了寻找材料性能的最优解,团队成员不断查阅文献、设计实验,仅配方调整就进行了500余次,性能测试超过2000次。

在反复的实验中,团队发现成膜过程中溶剂挥发产生的微小剪切力会“拉扯”膜内的分子筛纳米片。之后,团队通过对温度、风速等参数进行调控,巧妙地利用这种剪切力使分子筛有序排列,如同为质子修建了一条畅通无阻的“高速公路”,极大地缩短了传导路径。

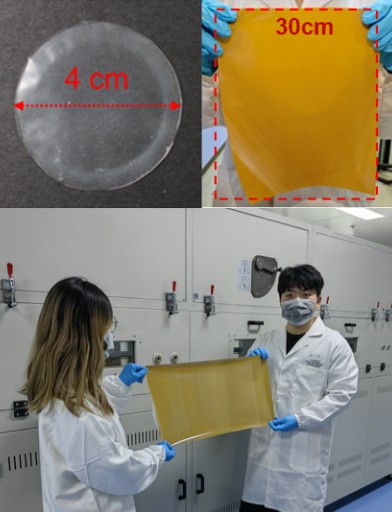

第一片直径40毫米的非氟分子筛膜样品成功制备,测试结果显示,这种新型非氟多孔膜的导电性能是商业Nafion膜的2.7倍,而对活性物质的渗透率降低近一半,并具备出色的稳定性与机械强度,实现了“低成本、高性能、无氟环保”的突破。

“膜”力放大:600次调试实现关键跨越

将实验室中的样品放大到工业化生产,是团队面临的又一重大挑战。

“我们预想过困难,但实际遇到的挑战还是超出了想象。”段瑞丹坦言。

徐至教授指出了问题的关键:“在实验室的小规模制备中,很多影响因素可以被忽略。但在工业化的连续生产中,纳米材料在重力作用下容易发生沉降和团聚,导致膜的厚度、孔结构和填料分布不均匀,会严重影响产品性能。”

团队没有气馁,针对这一关键问题,深入研究了分子筛纳米片在聚合物基膜中的受力情况,开发了“恒风速变温”连续化生产新工艺。

小尺寸到大尺寸非氟多孔膜图片

为了找到最合适的温度分布方式,团队坚守在生产车间,利用红外热成像仪捕捉到毫米级温差带,并据此优化温度控制方案。经过5个多月,600余次参数调试,3000余次性能测试,他们终于成功制备出工业规格(650 mm宽幅)的非氟多孔膜,实现了从实验室到生产线的关键跨越。

目前,非氟多孔膜已在上海电气储能、武汉巨安储能、江苏诚翔新能源等多家企业开展应用测试,在全钒、全铁等液流电池中表现优异,展现出广阔的市场应用前景。

“育人”在路上:在挑战中成长,在实践中蜕变

从实验室的理论研究,到“挑战杯”等大赛的舞台,再到产业一线的工程调试,团队成员们在一次次挑战中实现了全方位的成长。

“以前只是完成老师布置的任务,但现在能主动和老师交流、提出自己的想法。”团队成员丁健航表示,科研训练和比赛磨砺让他学会更加主动地思考问题。

同样的蜕变也发生在段瑞丹身上。起初,她在答辩时会“紧张地手心出汗”,但经过多次实战演练,如今已能从容自信地站在答辩台上,清晰地阐述团队的技术成果与创新价值。这不仅是表达能力的提升,更是科研自信和综合素养不断提升的体现。

回望这段经历,学生们感慨良多。范家伟说:“我们做的事情也许很小,但这是解决现实问题的一个角度,也是我们理解专业、服务社会的起点。”

“挑战杯”指导教师庄林洲副教授谈道:“希望通过实际问题引导学生投身科研,既培养解决问题的能力,也加强对国家需求的理解。”目前,团队成员已在Angewandte Chemie International Edition、AIChE Journal和Journal of Membrane Science等顶尖期刊发表一作SCI论文13篇,参与发表高质量论文32篇,手握8项发明专利,在第十九届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛中斩获佳绩。

谈及未来,段瑞丹选择继续攻读博士学位,深耕膜科学领域。团队中即将毕业的成员,也已签约中石化大连石油化工研究院、华谊中央研究院等企业,准备将所学知识投身实际产业中。

如今,非氟多孔膜的研发仍在继续推进中,团队也在探索更多性能优化与适配应用。从课题到生活,从实验室到产业一线,这支学生“膜法师”团队用智慧与汗水施展着破解“永久污染”的绿色魔法,为祖国“双碳”目标的实现,注入澎湃的青春动能。

近日,中石化经纬有限公司胜利测井公司申报的“一种提高水力泵送效率装置及控制方法”和“油气井电缆控制安全释放装置”2项射孔技术获得国家专利局发明专利授权。

7月16日上午,在独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目现场,国内首台采用自主技术进行模块化设计建造的45万吨/年聚丙烯装置环管反应器吊装成功,精准就位。